Konkurs und Verkauf der Ziegelei an Carl Mohrmann 1900/1901.

Die Ziegelei entwickelte sich zunächst sehr positiv. Die Jahreskapazität betrug nach dem Briefkopf aus dem Jahre 1895 20 Mio Steine (20). 1893 soll sie einen Auftrag über die Lieferung von 4,5 Millionen Mauersteinen für den Neubau des Berliner Doms erhalten haben (8). Eine Bestätigung für große Lieferungen an Druckklinkern, Hartbrandsteinen und Hintermauerungsklinkern „frei Ufer Baustelle“ ist im Berliner Domarchiv zu finden (20).

Premnitzer Ziegel am Berliner Dom Die einzelnen Schiffsladungen umfassten 30.000 bis 45.000 Steine. Die Abwicklung der Geschäfte wurde von der Verkaufsniederlassung in Berlin W 35, Potsdamer Str. 113, organisiert, wo J. G. L. Bormann zeitweilig wohnte und als „Steinhändler“ im Berliner Adressbuch nachweisbar ist.

Die Steine wurden außerdem, wie schon erwähnt, beim Bau der Chaussee nach Pritzerbe eingesetzt. Auch beim Bau der Schleuse Bahnitz und der Havelwehre bei Grütz und Garz fanden sie Verwendung. In der Fachpresse (12) wird 1899 berichtet, dass die Produktion hauptsächlich in „Pflasterklinkern, Wasserklinkern, Verblendern, glasirten, gedämpften und rothen Falzziegeln, Biberschwänzen etc.“ bestehen würde. Es gab inzwischen drei 18kammerige Ringöfen, einen 8kammerigen Glasurofen und einen Probierofen sowie eine Dampfmaschine mit 250 PS, einen Excavator (Bagger) und zwei „Locomobile“ mit je 50 PS.

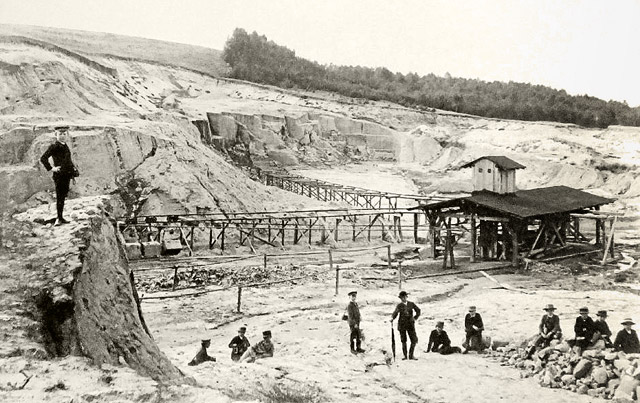

Eine davon stand etwa an der Kreuzung Berg- / Karl-Marx-Straße und pumpte mit einer großen Zentrifugalpumpe laufend das eindringende Grundwasser aus der Tongrube heraus. Am Rand der Tongrube befanden sich auch eine Schmiede und die Pferdeställe (7). In der gesamten Ziegelei, im Volksmund auch „Kamerun“ genannt, wurden bis zu 400 Personen beschäftigt, die überwiegend aus der Landwirtschaft kamen. Darunter waren aber auch bis zu 200 polnische Saisonarbeiter (2).

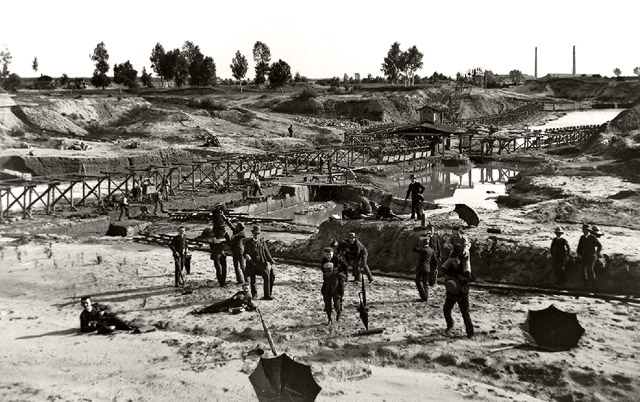

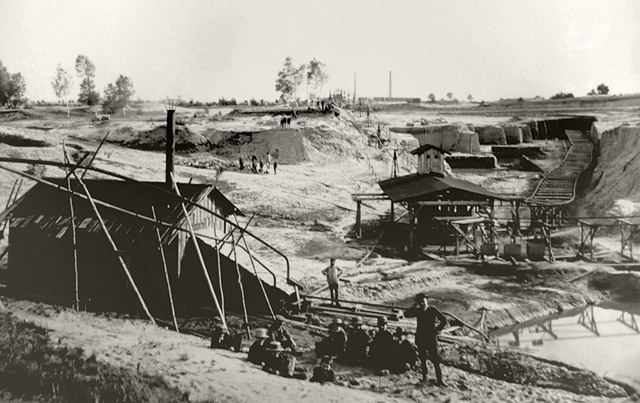

Die Situation in der Tongrube hat der Rathenower Fotograf Hermann Ventzke in den Jahren 1889 bis 1891 festgehalten (5).

Tongrube 1889. (5)

Tongrube 1891. (5)

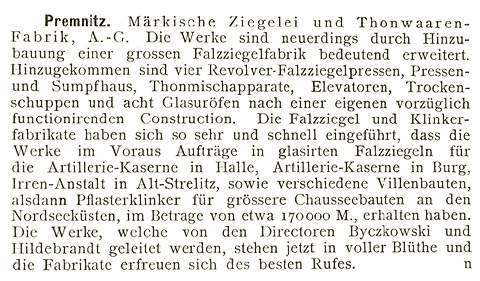

Der Erfolg der Anfangsjahre ermutigte das Unternehmen zu weiteren Investitionen, wie aus diesem Artikel aus dem Jahre 1899 in der Tonindustrie-Zeitung hervorgeht (12).

Tonindustrie-Zeitung 1899, Seite 1145. (12)

Aber noch im gleichen Jahr 1899 gab es Produktionsstörungen durch den nasskalten und regnerischen Sommer, was zu Qualitätsverlusten bei Klinkern geführt hat. Es wurden 1899 nur rund 4,4 Millionen Steine, Falzziegel usw. mit dem erwarteten Erlös, aber daneben auch 4,1 Millionen mit verringertem Erlös verkauft. Daraus ergab sich ein Defizit von rund 67.000 M, das aus der Rücklage ausgeglichen werden musste. Der Verlust muss im Folgejahr noch größer geworden sein.

Ein zeitgenössischer Chronist (11) berichtete, dass sich J. G. L. Bormann „viel Mühe gegeben und Sorgen gemacht hat, sein Werk lebensfähig zu erhalten ... Schließlich war er der Sache müde und hat das Werk verkauft.“

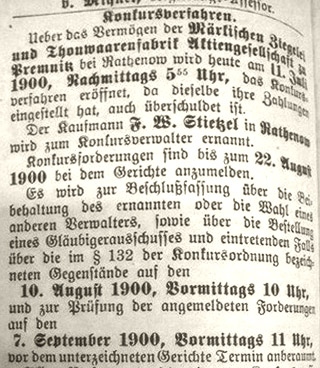

Amtsblatt Rathenow von 1900. (22)

Amtsblatt Rathenow von 1900. (22)Der endgültige Beweis für den Konkurs ist aus dem Amtsblatt des Königlichen Amtsgerichts Rathenow vom 11.07.1900 zu entnehmen, in dem die Termine des Konkursverfahrens angegeben wurden.

Am 20.03.1901 fand die Versteigerung von insgesamt 26 Einzelgrundstücken statt, die dann zu dem oben genannten Zuschlagsbeschluss vom 27.03.1901 geführt hat. Der Konkurs war die eigentliche Ursache dafür, dass Bormann aufgegeben hat und kann auch ein Grund für die Demontage der ersten Seilbahn gewesen sein.

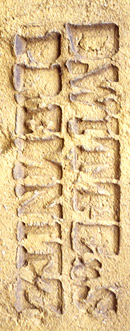

Mit dem aktuellen Fund des Ziegelstempels „D.Witte & S. Premnitz“ auf einem gelben Klinker

Ziegelstempel D. WITTE & S PREMNITZ

Ein Beleg für diese These ist die Tatsache, dass der damalige Initiator der Aktienziegelei, Ernst Karl Albert Witte (1849-1926), die Firma seines Großvaters Daniel Witte (1793-1872)

Adressbuch Rathenow. 1903 "D.Witte und Sohn" bis mindestens 1903 weitergeführt hat (21) und deshalb in der Lage war, die Aktienziegelei während der Konkursphase zu betreiben.

Die Banken hatten weiterhin viel Vertrauen zur Entwicklung der Ziegelei, denn etwas später wurde eine Grundschuld von 150.000 M zugunsten der Schandauer Creditbank Genossenschaft mbH in das Grundbuch eingetragen. Seit dem Jahre 1902 hatte sich auch die Rathenower Bankverein Genossenschaft mbH an der Finanzierung der Premnitzer Aktien-Ziegelei beteiligt (9).

Über die folgenden Jahre konnte nicht viel in Erfahrung gebracht werden. Während die Ziegeleien des Bereiches Döberitz-Milow-Pritzerbe regelmäßig an die Tonindustrie-Zeitung über ihre wirtschaftliche Lage berichteten, war nach Veröffentlichung der Bilanz von 1899 (12) nichts mehr über die Aktienziegelei zu finden. Die Ziegelherstellung war nicht nur markt- sondern auch stark saison- und witterungsabhängig. Das Jahr 1912 wurde daher an die Fachpresse als wenig befriedigend beurteilt (12):

„Erheblich beeinflusst wird der Ziegelmarkt durch das Angebot von Kalksandsteinen. Zementdachsteine finden gleichfalls vielfach Verwendung. Die Preise sind sehr niedrig ...“

und an anderer Stelle:

„Vielfach stand die Betriebsaufnahme gleich am Anfang (des Jahres) unter einem Mißgeschick, da die ersten Tage im Mai schwer schädigende Fröste brachten. Kaum hatten die Ziegeleien diesen Schaden teilweise wieder eingeholt, als eine lang andauende Regenzeit einsetzte, die in umfangreichem Maße zur Einstellung der Arbeiten zwang; August und September zeichneten sich darin besonders aus. Aber auch die Hoffnungen, die man in Ziegelkreisen auf eine günstige Herbstentwicklung setzte, wurden durch früh einsetzende Fröste vernichtet“.

Als Carl Mohrmann am 03.01.1910 verstarb, haben sich seine Erben schrittweise aus der Ziegelei zurückgezogen und mit Unterstützung des beauftragten Erbenbevollmächtigten Walter Dude, Berlin, Georgenkirchstr. 7, alle Verbindlichkeiten bezahlt und dann einen Käufer gesucht. Mit Kaufvertrag vom 01.06.1912 wurde der Privatier Wilhelm Ludwig, Berlin, Blücherstr. 31, später Wollenberger Str. 14, neuer Eigentümer der Aktienziegelei (9). Er nannte sie jetzt „Märkische Ziegelei- und Tonwarenfabrik Wilhelm Ludwig“.

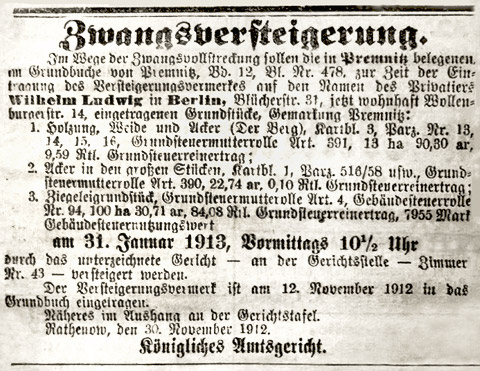

Die Startsituation war für Ludwig nach der oben zitierten Lagebeschreibung denkbar ungünstig und hatte entsprechende Folgen. Schon am 08.11.1012 wurde die Zwangsversteigerung der Ziegelei amtlich angeordnet, für den 31.01.1913 festgelegt und bald danach in der Lokalpresse bekanntgegeben (15). Dabei hatte er noch am 28.10.1912 eine neue Betriebsgenehmigung für die Seilbahn erhalten (13).

Zwangsversteigerung 1912. (15)

Am 29.05.1913 erhielt die Ziegelverwertungsgesellschaft GmbH Berlin mit ihrem Geschäftsführer Gustav Rewald den Zuschlag als neue Eigentümerin und wurde als solche am 30.09.1913 ins Grundbuch eingetragen.

Später übernahm die Köln-Rottweil AG die Reste der Ziegelei. „Es waren immerhin 1.500 Morgen sandiges und mooriges Ackerland, eine verrostete Ziegeleimaschinerie und ein landwirtschaftlicher Gutshof bei diesem Landerwerb eingeschlossen“ (17).

Heute stehen nur noch zwei Gebäude der ehemaligen Ziegelei in der Gerhart-Hauptmann-Straße sowie das Wohnhaus Bergstraße 53, ursprünglich Pferdestall der Tongrube. Ziegelstempel der Aktienziegelei sind nicht bekannt, vielleicht weil sie überwiegend Dachsteine sowie Wasser- und Pflasterklinker hergestellt hat und weil außerdem das Stempeln etwa ab 1900 allgemein nicht mehr konsequent angewendet wurde.

Ein besonderes Kapitel in der Geschichte der Premnitzer Aktienziegelei ist das erneute Einsteigen des Rathenower Bankvereins. Noch am 15.05.1912 hatte ihr Leiter, der Bankdirektor Richard Rödel (1865-1913), in einem Schreiben bestätigt, dass die Grundschuld in Höhe von 46.500 M nebst Zinsen zurückgezahlt worden sei. In 14) heisst es dagegen:

„Der Versuch des Direktors des Rathenower Bankvereins, Richard Rödel, durch Einlösen der geplatzten Wechsel die Produktionsstätte doch noch zu halten, hatte keinen Erfolg.“

Im Hintergrund soll dabei der ehemalige preußische Landwirtschaftsminister Victor von Podbielski (1844-1916), Aktionär des Rathenower Bankvereins, als Auftraggeber tätig geworden sein. Das wird sinngemäß auch in (17) erwähnt. Rödel starb ganz plötzlich am 12.03.1913. In (2) wird vermutet, dass er sich das Leben nahm.

Zunächst wurden seine Leistungen in den Todesanzeigen und Zeitungsartikeln der Lokalpresse angemessen gewürdigt. Doch bald darauf, schon am 14.03.1913, schaltete der Aufsichtsrat des Bankvereins eine große Annonce mit der Aussage, dass an den Gerüchten über Unregelmäßigkeiten des verstorbenen Richard Rödel nichts dran sei (15). Im Mai 1913 wurde allerdings die Entlastung des Vorstandes auf einer Aufsichtsratssitzung „mit Rücksicht auf die gegen den Nachlaß des verstorbenen Direktors Rödel geltend zu machenden Regreßansprüche ausgesetzt“.

Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung ist uns nicht bekannt, dürfte aber am Ende des Jahres 1913 mit einem Vergleich geendet haben, denn „mit der Roedel'schen Nachlaßmasse steht der Bankverein in Vergleichsverhandlungen, wonach die Roedel'sche Schuld beim Bankverein vollständig gedeckt werden soll“(16).

In Premnitz gilt die Überlieferung, dass der See durch einen plötzlichen Wassereinbruch in die Tongrube entstanden sei und die dort beschäftigten Arbeiter um ihr Leben laufen mussten. Rudolf Kersten, geb. 1887, habe z.B. erzählt, dass in Döberitz eine schon ausgebeutete und vollgelaufene „Kute“ (Tongrube) während dieses Vorgangs wieder leergezogen worden sei. Aber war das wirklich der Fall oder sind das ausgeschmückte Legenden?

Tongrube 1891. (5)

Da alle Tongruben unserer Region laufend ausgepumpt werden mussten, sind nach der Stilllegung der Ziegeleien überall zahlreiche Teiche, „Erdelöcher“ und Seen im Umfeld von Bützer, Milow, Marquede und Döberitz entstanden. Der See hat sich am Ende als Glücksfall für Premnitz erwiesen. Als Badegewässer, Sportstätte und Erholungsgebiet ist er seit rund 100 Jahren genutzt worden.

Badesee 1930. (8)

Zglmap.de ZGL-ID: 232 / Ziegeleien Premnitz, Carl Mohrmann

Zglmap.de ZGL-ID: 232 / Ziegeleien Premnitz, Carl Mohrmann D. WITTE & S

D. WITTE & S